どうも、よつばくま(@yotsubakuma)です。

昨日、銀座ロフトで行われた「燃え殻×糸井重里 スペシャルトークイベント」に出かけてきました。濃ゆい濃ゆい2時間近い時間を過ごしてきましたよ。

ライターとしてだけ「書く」人も、わたしのように創作としても「書く」人も、どちらにとっても良い話を聞いてくることができました。

Contents

燃え殻さんの「ボクたちはみんな大人になれなかった」を知っていますか?

ほぼ日手帳2018の発売記念だったこのイベント。わたしは今までほぼ日手帳を使ったことはないのですが、糸井さんと、もう一人、燃え殻さんが好きだったので参加してきました。

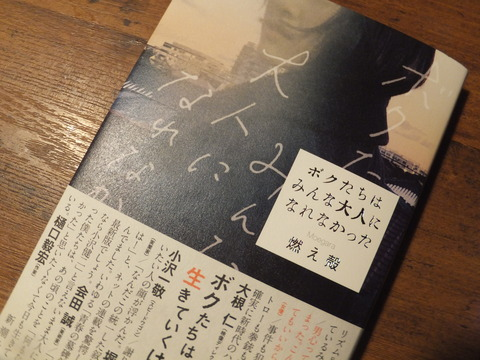

燃え殻さんといえば、こちら。

こちらの「ボクたちはみんな大人になれなかった」を出版された筆者の方です。

作者の方のトークイベントに行ったことはなく、楽しみにしながら行ってきましたよー。

会場は、こちら。

銀座ロフト3階。

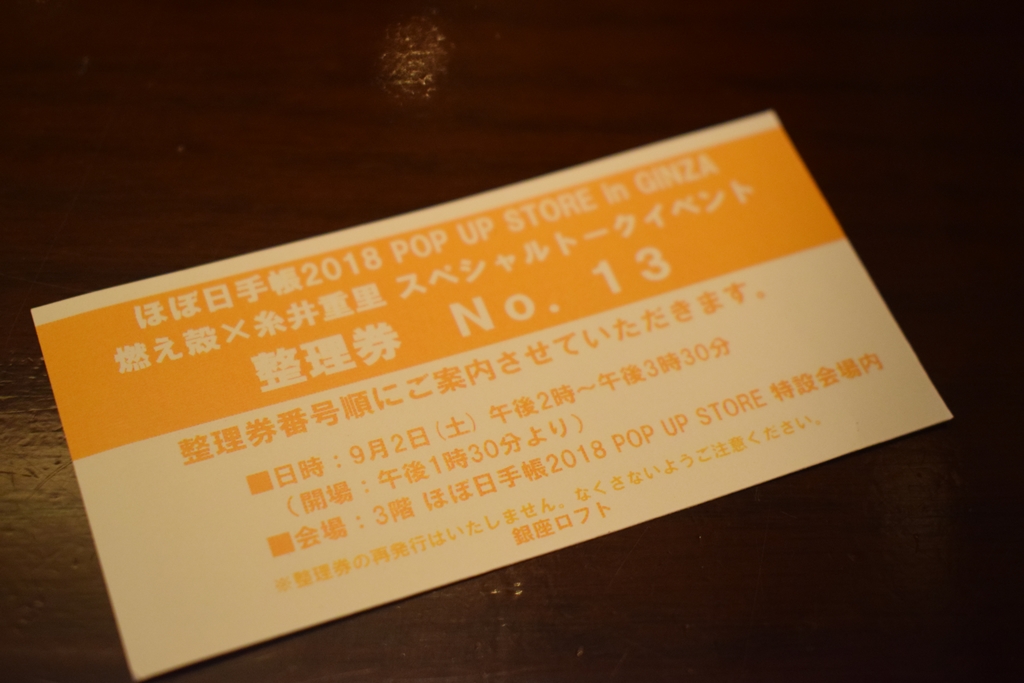

整理券が50名分出されたのですが、無事にゲットしてきました。

朝からがんばりました。(笑)

イベントは和やかに始まりました……

午後2時から、イベントは和やかな雰囲気で始まりました。

糸井さんに体調を心配される燃え殻さん。燃え殻さん、前夜も3時まで仕事をしていて、さらにそこから眠れなかったそうです……。糸井さんの顔がちらついて。(笑)

一方、糸井さんはお風呂に1時間入っていたそうです。(それで痩せられるそうです)

……そんな雑談を交え、会場にも笑い声が広がっていましたよ。

燃え殻さんは、この夏、本当ーーーーーに多忙だったそうです。(だから体調の心配をされているわけですね)

著作に関するインタビューに次ぐインタビュー。絶対に訊かれる「この本では何を書きたかったんですか?」。

燃え殻さんは、これに対して「90年代を閉じ込めたかったんですよね」「バブルは終わっても、世の中にはバブルが残っているんですよね。そういうまだらな世界を描きたかったんです」というような返答をしているそうですが、これ……

全部嘘だそうです。(笑)

でも、これはわかる。「何を書きたかった」っていうのは、たぶんはじめにはないのだろうなあ、と。わたし自身は、完成後に「あ、これだったのかな?」っていう後付けが多いです。

燃え殻さん、この嘘に慣れ過ぎて、どこにいってもさらさら言葉が出てくるとおっしゃっていました。会場笑い。

そして、このインタビュー記事が連続して一気にアップされるため、同じような内容の記事だらけになり、「どこにいっても同じことを言っている宣伝男」扱いをされてしまう……とおっしゃっていました。(糸井さん曰く、映画公開後の三谷幸喜も同様だそうです)

なお、この「書きたかった理由やもの」という質問に答えると、確実に場が温まるらしいです。(わかるわかる、みたいな)

そして、温まりたいから、嘘をついちゃうらしいです、燃え殻さん。(笑)

「書くこと」は「自分が見ている景色を切り取る」こと

会場で「ボクたちはみんな大人になれなかった」を買った人、読んだ人、買っても読んでもいない人の調査が行われました。

糸井さん曰く、買った人→読んだ人は、たいてい減少するそうですが、今作は減少率が低いという結果になりました。おおー。

そこから、実際に燃え殻さんがこの作品で「書きたかった、書いていて楽しかったシーン」の話に。

燃え殻さんが書いていて「楽しい」と感じていたシーンは、たったふたつだったそうです。

- ゴールデン街の「BARレイニー」で目覚めたときにうつらうつらしながら感じていた穏やかな温かさ(p83)

- 朝、泊まっていたラブホテルで、お風呂のお湯を沸かそうと湯音を調節しながら、タイルの冷たさを感じているシーン(p52)

ささやかな日常の、なんてことないワンシーン。

こうしたものを書くことを、糸井さんは「自分が見ている景色を切り取る」ことだと発言していました。(とてもよくわかる)

糸井さんは、小林一茶の「痩せ蛙 負けるな一茶 これにあり」を例として出されていました。

そこにいるカエルを見て、「痩せている」と感じたのは自分。(=一茶)その「痩せ蛙」に対して、「負けるな一茶 これにあり」と表現したのは、自分(一茶)が見て感じた景色・世界なんですよね。

なんとなくぼんやり思うだけでは、もったいない。

その景色を見たときに感じたものは、その人自身にしか訪れていないオリジナルな感情であって、そのままにしてしまうのではなく、書き記しておきたい。今すぐではなくてもいいから、せめて「感じたことを憶えておこう」と思っていたい。そう思えることが、なんだかちょっぴり嬉しいよね。

そんなことを、糸井さんは話されていました。(同意の嵐だったわたし)

そして、こうして書いた、「自分にしかわからないもの」(たとえば、燃え殻さんが描いたシーンとまったく同じ経験をしたことがある人なんて、ほとんどいない)を、「わかる」と共感してもらえることは、とてつもなく嬉しいことですよね。

「経験していないけれど、わかります」って言われる嬉しさは格別だよね。

とお二人ともおっしゃっていました。

思ったことを、刻みたい。そのことはとても貴重なことだと思う。

音楽が感じさせる「主役じゃない」感

こうした感情が乗るもののひとつに、「音楽」があります。糸井さんが言う、「音楽は耳を塞いでも勝手に入ってきてしまう、ある種暴力的なもの」という言葉が印象に残りました。

嬉しさも、苦しさも、さまざまな感情が、そのとき流れていた音楽に確かに乗っかるものですよね。

燃え殻さんも、音楽はより共感や共鳴を呼ぶ力が大きいと感じて、作中に散りばめたそうです。

中でも、別れのシーンで入れた音楽がAKB48で、燃え殻さんは「映画などなら、ムードのある悲しい曲が流れるんだろうけれど、そこであえてのAKBが、どこか間抜けだし、でも現実ってそういうものだなあと思って」入れたそうなんですが、それに対する糸井さんの捉え方に、「うわあ」と納得。

糸井さんは、燃え殻さんの曲の使い方は、「自分のためじゃない場所にいさせてもらっているような疎外感がある主人公を表している」、「人生の主役が自分じゃない感じ」だと発言されたのですね。

燃え殻さん自身、この言葉で「確かに……」と気づかされたような反応をしていました。居場所がいつもないような、そんな感覚ですよね。

この感覚が、どこか寂しい、落ち着かない感じを出すのだなあと思いました。

(なお、燃え殻さん、手相占いの結果「未来がない」と言われたそうで……。悲しい……苦笑)

「作品」と「商品」との違い

トークイベントでは、「作品」と「商品」との違いについてのお話もありました。この話は、創作する人間や、仕事で文章を書く人間には、とてもよくわかるんじゃないかなあ、と思いましたよ。

今回、書籍化するにあたり、燃え殻さんは担当編集者の元で相当修正を重ねたそうです。編集者が女性だったこともあり、女性目線で見て「違和感がある」「女性は引く」と言われたところを、ばっさり直してきたそうです。

糸井さん曰く、「引くなら引いてくれ」っていうのは作品なんだよね、と。

燃え殻さんは、今回、スマホを使ってばかりで小説を読まない人を取り込むためにも、読みやすさを考えて、リズム感のためには言葉を変えて、しおりなしでさらさら一気に読み進められるものを目指したそうです。

これは、「商品価値」を高めることでもあるな、と。

これは両方大切で、バランスが大切だけれど、目先のものばかりを見て考えすぎると、バランスを崩してしまう。

それはたとえば、二輪で一本橋を渡るとき、近くを見過ぎていたら脱輪してしまうことと同じで、崩れないためには、もっと遠く、前を見つめている必要がある。(糸井さん)

「作品」も「商品」もどちらも大切で、どちらが正しくて間違っているということはないのですよね。よく書き手として「書きたいもの問題」が浮上していますが、これ、繋がる話だなあと思いました。

「作品と商品の間を揺れ動く、ハムレットのようなものが人生ですよね」(糸井さん。また名言)

書くこと、生きること。次回に続きます。

……本当かどうかはわかりませんが、「ちゃんと打ち合わせをしていない」と話していたお二人。(「やっぱりした方が良かったじゃないですか!」:燃え殻さん)

だからなのか、仕様なのかはわかりませんが、あちこちに話が飛びながらも、そこここに「わかる」「なるほど」と思う発言や考え方、ものの見方が出てきて、頭がぎゅうううううっと悲鳴をあげるくらい働いていました。(笑)

次回、小説について、手帳と生きることについて、よろしければ、もうちょっとお付き合いくださいませ。

Have a nice day!